BLOGカテゴリー

産後の肩こりについて

産後の肩こりで悩まれている方は当院にもたくさん来られます。その中のほとんどは、ご自身でも気づいていない習慣や原因のせいで起きていた、ということが多いです…今回は、そんな産後に起こりやすい肩こりに対する傾向と対策をお伝えしていきます。

このような症状でお困りではありませんか?

☑︎産後、抱っこしていると肩が痛む

☑︎授乳中・後に肩がこる

☑︎常に肩の重さを感じる

☑︎肩こりがひどく、ひどいと頭痛がする

☑︎朝起きるとすでに肩が辛い

これらは産後に起こりやすい症状です。

当てはまる方はぜひ下記の内容を読み進めてください。

産後の肩こりの原因

産後特有のホルモンバランス

妊娠中(特に初期と後期)は出産に際して体の関節や靭帯に緩みが出る時期ですが、産後しばらくその影響は続きます。

そのため体の支持性が弱くなり、生活の様々な場面での動作が負担となり通常よりも肩のこりがきつくなることがあります。

〈対策〉

ホルモンを運ぶのは血液ですから、血行が良い状態を作ることがホルモンバランス改善に必要となります。その他にも、自律神経を調整することもホルモン系の安定には欠かせません。

姿勢の歪み

上記で産後のホルモンバランスについてお伝えしましたが、そもそも姿勢が歪んでいると肩こりを感じやすくなります。

例えば猫背。

背中が丸まった状態で頭が前方に変位すると、その頭を支えるために首や肩などの筋肉は緊張します。

それが日常化している状態が続くわけですから、当然肩周りの負担が溜まることでこりにつながります。

〈対策〉

”猫背の原因は背骨の歪み”と言われますが、確かにそれはその通りだと思います。

しかし、重要なのはその歪みを引き起こしている原因を見つけることです。

例えば内臓や体の前面の緊張があればそれに伴い背中は曲がることがあります。

それらの原因を解消してくれる専門的な知識を持った整体院などで見てもらうのも一つです。

授乳や抱っこでの負担

当然ですが産後は子育てをすることで様々な負担がかかります。

その中の代表格として、抱っこ・授乳がありますね。

これらを行う時のやり方、またはそれが長時間に渡った時に肩こりを感じるきっかけになることがあります。

授乳に関していえば、

このような姿勢で背中が丸まり、頭が前に行ってしまっている方が非常に多いです。

お子さんの位置に自らが合わせに行くと、その分負担のかかりやすい姿勢になってしまいます。

〈対策〉

こちらの写真のように、お尻にクッションを敷いたり立膝をしたりすることで自分が楽なポジションに対してお子さんを引き寄せてあげることで負担は軽減します。

抱っこに関しても、常に抱きやすい方に抱くことで癖がつき、それが原因でこりを感じることにも繋がるので、バランスを意識することも重要です。

循環不良(冷え)

産後に限ったことではありませんが、体の循環不良によって筋肉の柔軟性がなくなったり筋疲労が回復しにくくなります。

〈対策〉

夏場でお子さんが汗をかくからと、ついエアコンの温度設定が下がりすぎていることはありませんか?

室内であまり動かない状態でそのような環境にいると、思いのほか体(特に足元)は冷えている可能性があります。

逆に冬場は夜中の授乳で起きた際など、肩に毛布をかけるなど、わずかな時間でも冷えのきっかけを作らないように工夫することが大切です。

疲労

産後は体力的にも回復の途中段階です。

ホルモンの影響のお話でもお伝えしましたが、産後は体の支持機能が低下しているので普通に生活を送っているだけでもなかなかの負担です。

そして、産後は時間の経過とともに疲労や体力面は回復しますが、その回復具合のほとんどは”ある程度”のところぐらいまででとどまっています。

つまり、身体的・精神的ストレスなどの何らかの負担がかかった時に、すぐに痛み症状などに発展してしまうことになります。

<対策>

上記の様な状態にならないためにも、まずは疲労をためないことが一番。

疲労除去に内臓が大きくかかわるので、甘いもの・大食いなど、内臓に負担がかかる行為も避けた方が良いでしょう。

内臓の問題

”内臓の問題”と言うと、ちょっと怖く聞こえるかもしれませんが、これは医学的にも関連性が証明されています。

妊娠中はお腹が大きくなりますが、その影響から産後は内臓下垂が起こりやすくなります。

または、体を酷使することで内臓機能にも負担がかかります。

内臓を支配している神経は体の各部位に文節しているので、内臓に負担がかかっている際に肩や首に痛みや違和感として間隔することがあります。

<対策>

疲労の項でもお伝えしましたが疲労を溜めないことや産後に内臓引き上げのトレーニングを行う、他には内臓に関する知識がある整体院などで内臓整体などで調整を行ってもらう、などがあります。

関連記事

・産後の腰のつらさ

・産後の膝の違和感

・【症例】抱っこの際の腰

・【症例】産後膝を床について作業するのがきつい

・【症例】産後の腰・膝|30代女性|産後骨盤矯正

・【症例】産前からずっと続く腰の違和感が改善

・【症例】5~6年前から感じていた腰のしんどさ|産後骨盤矯正|30代女性

・【症例】産前のズボンが入らない|産後骨盤矯正|30代女性

-

阪急豊津駅から徒歩3分!

コインパーキングサービス有ります。

-

お車でお越しの方千里中央方面からの場合

新御堂筋(423号線)を大阪方面に進み、名神高速道路と交差する地点で左折します。

名神高速道路を左手に見ながら側道を直進すると、突き当たりに関大前駅が見えてきます。

そちらを右折して直進すると右手にコンビニ(ローソン)が見えてきます。

さらにもう少し進むと、線路側と住宅街への二手に分かれる道が見えますので、右手(住宅街)の方へ進んで下さい。直進して突き当たりを右折すればすぐ右手に当院があります。

大阪・梅田方面からの場合

新御堂筋(423号線)を千里中央方面に進み、神崎川を越えてすぐの江坂方面出口を降りて一つ目の交差点(江の木町)を右折。

100mほど進みますと川と橋が見えて来ますので橋を渡らずに川沿いの道へ左折。

川を右手に見ながら北東方向に直進すると信号(内環状線)が見えてくるので、そちらを越えてさらに川沿いを直進します。

800m程進みますと、左手に豊津の交番が見えて来ますので、そちらの交差点を左折。

100m程進みますと、右手に当院の看板が見えて来ます。

駐車場について

当院斜め前のコインパーキングをご利用ください。

サービス券をお渡しいたします。電車でお越しの方 "阪急豊津駅"阪急豊津駅の改札を出て、右側にある出口から地上に出ます。

踏切を背中にして直進し、交番と洋菓子屋”らふれーず”に挟まれた道をさらに直進して下さい。

郵便局、ファミリーマートを通り過ぎて少し進めば右手に当院が見えてきます。 - ご予約・お問い合わせ -TEL 06-6385-1508〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1丁目8ー25

- ご予約・お問い合わせ -TEL 06-6385-1508〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1丁目8ー25

» コインパーキングサービス有

» 阪急千里線 豊津駅から徒歩3分

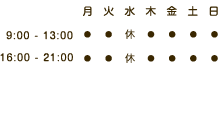

月 火 水 木 金 土 日 9:00-13:00 ● ● ● 休 ● ● ● 16:00-20:00 ● ● ● 休 ● ● ● 受付時間 午前9:00-13:00 午後16:00-20:00

休業案内 木曜 / 祝日